愛知県一宮市の「みらいウェルネスクリニック」では、栄養療法の一環としてサプリメント外来を行っています。

コラム『驚きの不合格率「29.6%」! 市販のサプリメント信じていいの?』では、サプリメントの品質が非常に重要であることをご紹介しました。

そして、安全性だけでなく、バイオアベイラビリティーの観点からも、医療機関用サプリメントまたは第三者認証機関から認証を得ているサプリメントをお勧めしました。

それなら、「医療機関用のサプリメントを用意したのでこれでばっちりだ!」、

と言いたいところですが、残念ながらそれでもサプリの吸収が約束されるわけではありません。

サプリメントの吸収を左右する生き物たち

ところで

サプリメントの吸収率を上げるため、医療機関用のサプリメントや高品質のサプリメントは、以下のようなさまざまな工夫が施されているのをご存じでしょうか。

- 天然原料を使用する。

- 低温で時間をかけて乾燥させる。

- 吸収率が上がる組み合わせ(カルシウム+ビタミンDなど)。

- 腸溶性コーティング

- ゆっくり放出される徐放型にする。 など

このように、吸収率を上げるにはサプリメント側での工夫が必要ですが、実はそれだけでは足りず、吸収する側でも、コンディションを整える必要があります。

ところで、コンディションを整えるとは具体的にどうすればいいのか?

それは、「腸内細菌叢の多様性を維持すること」です。

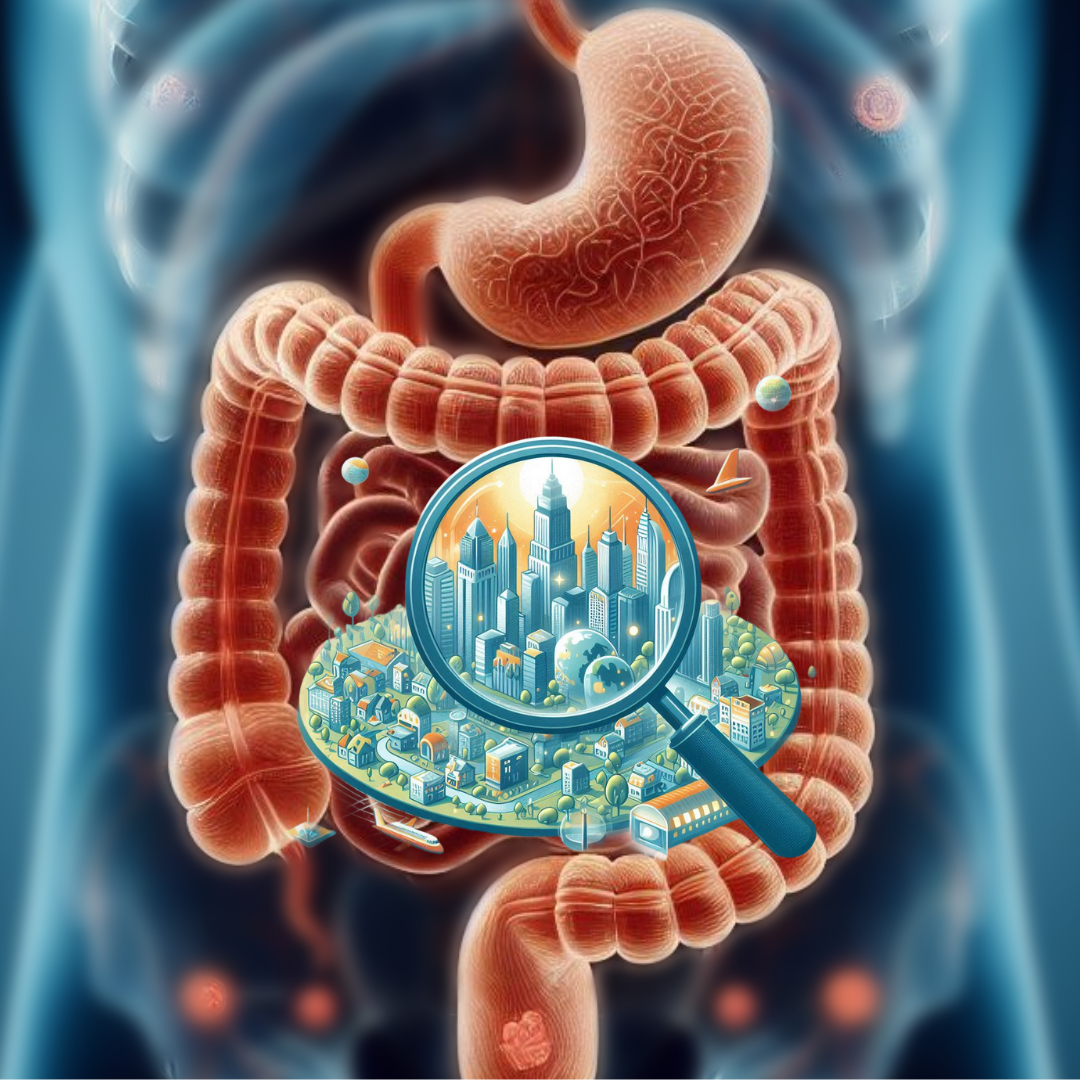

お腹の中に広がる小さな都市:腸内細菌たちの複雑社会

これら細菌たちは、ビタミンの合成や消化のサポート、免疫の強化~精神的ストレスの軽減に至るまで、宿主である私たちが生きていくうえで必要なさまざまな活動を行っています。

また腸内細菌叢は、大腸がんの原因になる物質を産生したり、腸管粘膜を傷つける物質やガスを産生したりと、宿主にとって悪影響を及ぼす活動もしています。

このさまざまな活動を行っている細菌叢は、よくコミュニティに例えられます。私たちのお腹の中には、ちょっとした細菌都市が形成されているといったところでしょうか。

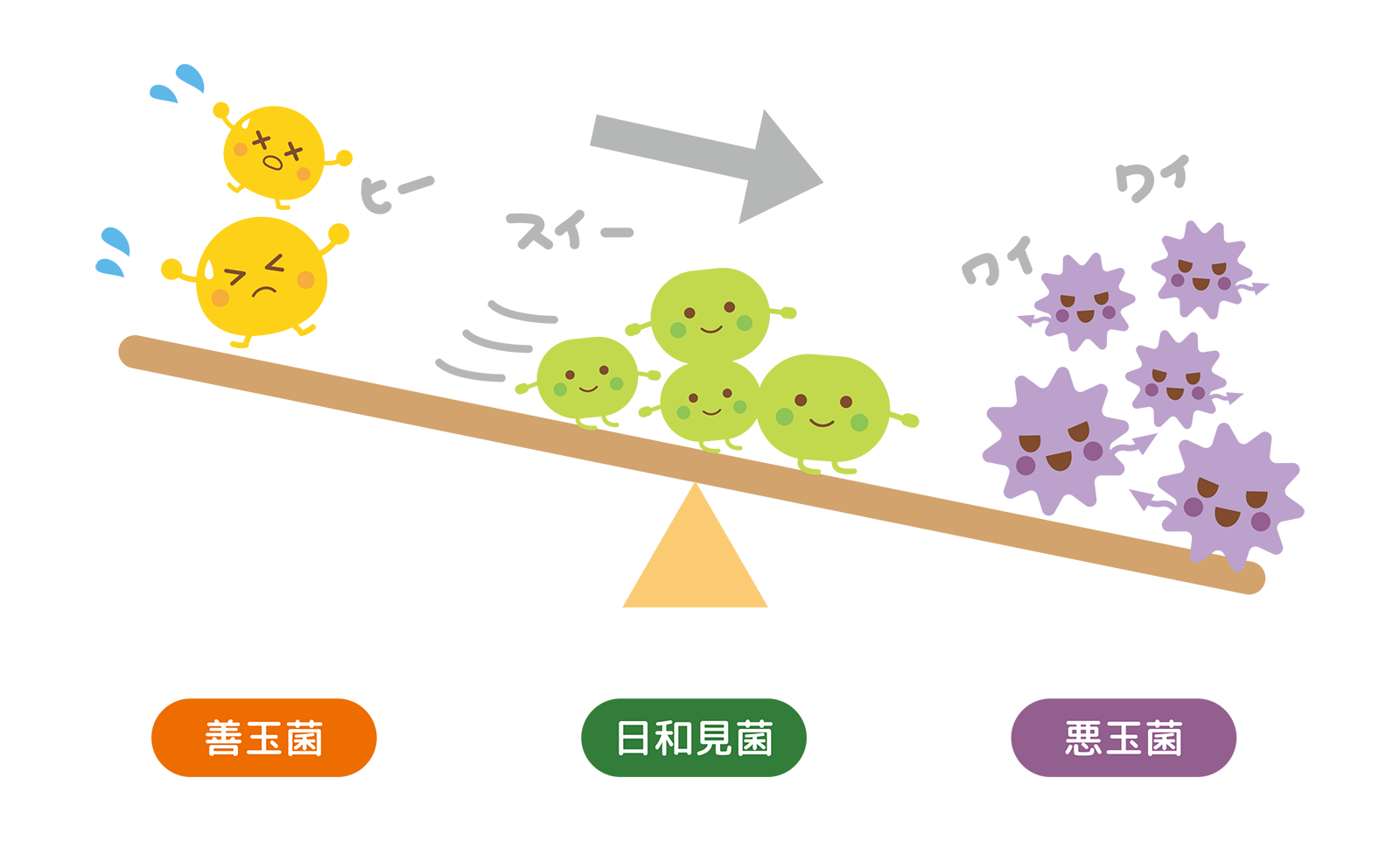

人間社会の複雑な関係と同様に、細菌叢も非常に複雑な関係で成り立っていると考えられています。

たとえば、「普段は粗暴なBさんも、Aさんがいる前ではおとなしい」や、

「攻撃的な性格だが、ここぞというときにはリーダーシップをとれるCさん」

「普段は温厚なDさんは、お酒が入ると手が付けられなくなる」といったように

細菌の世界でも、悪玉菌は常に悪いことをしているとは限らないし、善玉菌が100%よい菌とも限らないのです。

さらに、細菌たちは、「クロスフィーディング」と呼ばれるお互いの代謝産物を交換し合うプロセスで共存関係を維持しています。

たとえば、ある細菌が産生した乳酸を別の細菌が摂取して酪酸に変換したり、ある細菌が産生した酢酸が別の細菌の成長を促したりと、まさに人間社会と同じ「持ちつ持たれつ」の関係が存在しているのです。

そしてなによりも、私たちは腸内細菌についてまだほんの少ししかわかっていないということを忘れてはなりません。

そのため、せっかくできあがっている細菌の都市を抗生物質でむやみに破壊するのはよくないのです。

ディスバイオシス

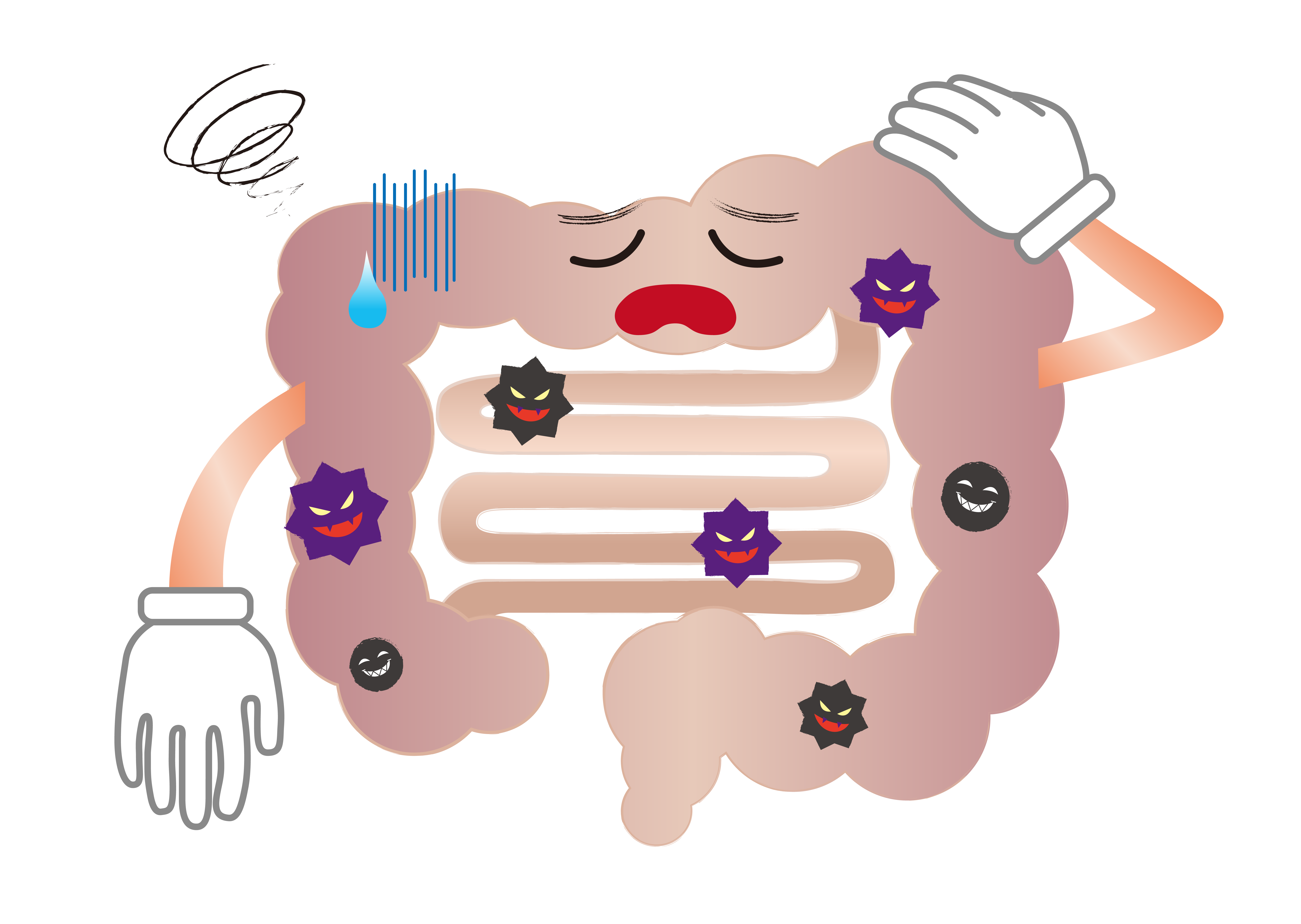

何らかの理由により、腸内細菌叢のバランスが崩れ、細菌の多様性が低下した状態を「ディスバイオシス」といいます。

ディスバイオシスの原因は多岐にわたりますが、主に、偏食、運動不足、ストレス、睡眠不足、抗生物質、胃酸分泌抑制剤の使用などが挙げられます。

この「ディスバイオシス」は、栄養素やサプリメントの吸収に大きな影響を及ぼします。

ディスバイオシスが栄養素・サプリメントの吸収に及ぼす影響の例

- 鉄の吸収

・短鎖脂肪酸は鉄の吸収をサポートしますが、ディスバイオシスによって短鎖脂肪酸産生菌が少なくなると、鉄の吸収が低下します。 -

亜鉛の吸収

・亜鉛が欠乏していると腸内細菌の多様性が低下し、その結果、亜鉛の吸収も妨げられる可能性があります。

・一方、亜鉛を過剰に摂取すると、病原性細菌が増殖する可能性があるので注意が必要です。 - カルシウム・マグネシウムの吸収

短鎖脂肪酸を産生する菌が少なくなると、腸内のpHが適切に低下せず、カルシウムやマグネシウムの吸収が低下します。 - ビタミンDの吸収

・ルミノコッカス属、コプロコッカス属、モギバクテリウム属、ブラウティア属などの細菌が多いと、血清中のビタミンDも高いことが確認されています。

・酪酸産生菌は、ビタミンD受容体の発現を促します。

・ビタミンDは肝臓と腎臓で活性型に変換されますが、ディスバイオシスによってこの変換プロセスが影響を受け、結果として利用できるビタミンDの量が減る可能性があります。 - ビタミンC

LPSという有害物質を産生する菌が増殖すると、LPSが増加し、ビタミンCの吸収を阻害します。 - 腸内の炎症

ディスバイオシスは腸内に炎症を引き起こします。炎症があると、栄養素・サプリメントの吸収が低下します。 - 病原菌の増殖

ディスバイオシスは、抗菌ペプチドの産生を減少させ、病原菌の増殖を招き、その結果、栄養素の吸収不良を引き起こす可能性があります。 - 抗生物質によるディスバイオシス

抗生物質によるディスバイオシスは、有益菌を減少させるだけでなく、ビタミンを消費する細菌を増加させる可能性もあります。つまり、ビタミンが体内に吸収される前に細菌に横取りされる可能性があります。

これらの影響の例は、ほんの一部です。

このように、栄養素やサプリメントの吸収率とバイオアベイラビリティーは、腸内環境によって大きく影響を受けます。

腸内環境を健康に保つことは、栄養素やサプリメントの吸収だけでなく、体全体の健康にもつながります。

一口メモ

免疫チェックポイント阻害剤と呼ばれる「抗がん剤」の効きが腸内細菌叢の状態によって異なる可能性があるということがわかっています。

具体的には、腸内細菌叢の多様性が低いほど、抗がん剤の効きが低下するということが明らかになっています。

このため、腸内細菌叢をコントロールして抗がん剤の効果を高める治療法の研究が進められています。

ディスバイオシスを予防するには

一般的に健康だといわれていることを心がけてください。

- バランスのとれた食事(偏食をしない、なるべく添加物・ジャンクフードを避ける)

- 適度な運動

- 十分な睡眠

- アルコールはほどほどに

- なるべく抗生物質を使用しない

ディスバイオシスになった場合

ディスバイオシスになっているかどうかは、腸内フローラ検査またはGI-MAPで確認できます。

軽いディスバイオシスの場合、上記の「ディスバイオシスを予防するには」を励行していただくことでディスバイオシスが改善することが多いですが、プロバイオティクスの摂取もお勧めです。

ディスバイオシスを放置していると、腹痛、下痢、便秘、膨満感といった症状が出てくる可能性が高まり、症状が出た頃には、SIBOやIBS、リーキーガットといった疾患を起こしている可能性があります。

さらに、これらの疾患を起こすと、症状が腹部だけにとどまらず、ブレインフォグや倦怠感、胃酸逆流症、皮膚症状といったように、多岐にわたる症状が出てきます。

※重要:腹部に症状がある場合、まずは保険診療による精密検査を受けて、重大な病気がないことを確認をしてください。

当院では、栄養療法外来にて、多様なバイオメディカル検査、効果的なアドバイス、医療機関用のサプリメントなどを駆使して、元気な毎日を送れるようサポートを提供しております。

参考元

[2]Hadadi N, Berweiler V, Wang H, Trajkovski M. Intestinal microbiota as a route for micronutrient bioavailability. Curr Opin Endocr Metab Res. 2021 Sep 4;20:100285. doi: 10.1016/j.coemr.2021.100285. PMID: 34676307; PMCID: PMC7611859.

[3]Rowland I, Gibson G, Heinken A, Scott K, Swann J, Thiele I, Tuohy K. Gut microbiota functions: metabolism of nutrients and other food components. Eur J Nutr. 2018 Feb;57(1):1-24. doi: 10.1007/s00394-017-1445-8. Epub 2017 Apr 9. PMID: 28393285; PMCID: PMC5847071.